機械器具設置工事業は、建設業許可の中でも取得の難易度が高くやや特殊な工事とされています。

多くの事業者が機械器具設置工事業の許可を取得しようとしますが、許可の取得ができないケースが多いのが現状です。

今回は、機械器具設置工事業の基本的なポイントと許可取得をする際の注意点について解説します。

許可の取得には事前の準備が必要なため把握しておきましょう。早めに準備しておくことで、許可が取得しやすくなります。

- 機械器具設置工事業の取得は難しく事前の準備が必要です。

- 場合によっては数年かけて準備をしていく必要があります。

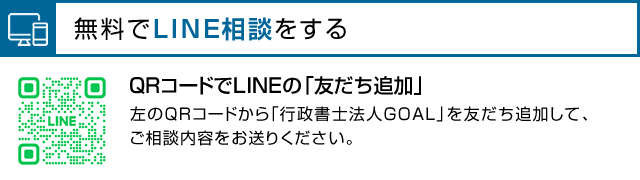

- 将来的に取得を目指す事業者の方は早めにご相談いただき最短で取得するためのスケジュールをご案内します。

機械器具設置工事業とは

「機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事」が機械器具設置工事です。

言い換えると、「すでにある設備等に材料を持ち込みその場で機械の組み立てをし設置する工事」のことです。

既にできている大型機械等を持ち込みその場に置くだけの場合は、機械器具設置工事として認められません。

また、単体で使用できる機械を組み立てて設置する工事も、機械器具設置工事に該当しません。

「複数の設備や機械と連動させる機械を組み立てて設置」しなくてはならないのです。

さらに「他のどの専門工事にもあてはまらない工事」であるときに、機械器具設置工事と判断されるのです。

建設業者にとって、機械器具設置工事業の許可取得は難関であると言われています。

また、機械器具設置工事許可を元請としてうけたとしても下請業者がこの業種の許可をもっていないことがよくあります。

機械器具設置工事を行う際にはいろいろと注意が必要です。

国土交通省が発表している工事の考え方を示すガイドラインによると、機械器具設置工事業とは、下記のように説明されています。

『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。

引用:国土交通省

29種に分類される工事の種類のいずれにも該当せず、単なる設置ではない機械器具等の設置が該当するとあります。

機械器具設置工事業に該当するかの判断は難しい

機械器具設置工事業には、明確な分類があるわけではありません。

まずは、対象となる工事が他の専門工事に該当するかどうかを確認することが重要です。

どの専門工事にも該当しない場合で、かつ機械器具や複数の機械器具を設置する工事であれば、「機械器具設置工事」に該当する可能性があります。

該当するか否かの判断については、工事ごとに個別具体的な判断が求められることが多く、都道府県ごとに現場やその他資料から確認し、総合的な判断により決定されます。

機械器具設置工事業は他の専門工事に分類されることが多く、その判断は非常に難しいことがあります。

申請前に事前に各都道府県や専門家にご相談されることをおすすめします。

機械器具設置工事に該当するケース

具体的に機械器具設置工事とはどのような工事が該当するのでしょうか。

以下は、国土交通省の発表している業種区分より抜粋です。

- プラント設備工事

- 運搬機器設置工事

- 内燃力発電設備工事

- 集塵機器設置工事

- 給排気機器設置工事

- 揚排水機器設置工事

- ダム用仮設備工事

- 遊技施設設置工事

- 舞台装置設置工事

- サイロ設備工事

- 立体駐車設備工事 等

さらに国土交通省が発表している工事の考え方を示すガイドラインによると、下記のとおりです。

これらはあくまでも例示ですので、具体的な判断は工事ごとに行われます。

- 「運搬機器設置工事」には「昇降機設置工事」も含まれる。

- 「給排気機器設置工事」とはトンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事であり、建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は『機械器具設置工事』ではなく『管工事』に該当する。

- 公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器具設置工事』等に区分すべきものである。

工事の名称で判断するのではなく、どのような工事がされるか現場や各種書面より工事内容を確認し、他の専門工事に該当しないことではじめて機械器具設置工事に該当します。

機械器具設置工事に該当しないケース

単に完成した機械器具を移動させ設置するのでは該当せず、国土交通省のガイドラインにより次のような定義がされています。

「機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機 械器具を取付ける工事 」

引用:国土交通省ガイドライン

また、ある審査官の話だと、「いくつかの複雑な工程を専門的な知識を持って、現場で組み立て・取り付けをし、単体では使用することができないものであって、その他の専門工事に該当しない工事」ということでした。

他にも下記の工事は該当しません。

- 重量物のクレーン等による揚重運搬配置工事

- 変電設備設置工事

- 構内電気設備設置工事

- 冷暖房設備設置工事

- 電気通信設備設置工事

- 空気調和設備設置工事

- 太陽光発電設備設置工事

- 火災報知器設置工事

これらはとび土工工事や電気工事といった他の専門工事として判断されます。

空調機器の設置に関しては、建物内であれば管工事、トンネル内であれば機械器具設置工事となります。

また、重機を使用して運搬した場合はとび土工工事、クレーンを使用した場合は機械器具設置工事となります。

ビル式の駐車場工事は建築一式工事であり、立体駐車場工事は機械器具設置工事です。

区別が難しいので、わからないときは専門家の指示を仰ぐとよいでしょう。

機械器具設置工事業の建設業許可の要件

これまで機械器具設置工事業について確認してきましたが、次に機械器具設置工事業の建設業許可の要件について確認していきたいと思います。

建設業許可の要件は5つ

機械器具設置工事業についての建設業許可の要件は次の5つになります。

法人と個人事業主によって要件が異なることがあるので注意しましょう。

- 経営業務の管理責任者の設置・適正な経営体制を有すること

- 営業所に常勤する専任技術者の設置

- 不正、不誠実な行為をしない誠実性

- 一定の自己資本や資金調達能力を証明する財産要件

- 欠格要件に該当しないこと

「専任技術者の設置要件」と「財産要件」以外は、一般建設業許可と特定建設業許可の違いによって異なることはありません。

経営業務の管理責任者の設置・適正な経営体制を有すること(適切な社会保険の加入)

「適正な経営体制を有する」とは、経営業務の管理責任者を設置していることを指します。

取締役や事業主など、一定の立場で建設業の経営を5年以上(一部補助業務について6年以上)の実務経験を有する者等がこれに該当します。

法人であれば常勤の役員、個人の場合には事業主本人が経営経験の要件を満たす必要があります。

「適切な社会保険に加入している」とは、健康保険・厚生年金保険・雇用保険等の各種社会保険に関して適用事業の事業所に該当するすべての事業所について加入することが要件となっています。

健康保険・厚生年金保険について、株式会社は基本的に加入が必須です。

営業所に常勤する専任技術者の設置

一般建設業は下記のいずれかに該当することが営業所ごとに常勤で求められます。

- 次の国家資格を有すること

- 技術士法 機械・総合技術監理(機械)

- 技術士法 機械「流体工学」または「熱工学」・総合技術監理(機械「流体工学」または「熱工学」)

- 大学にて指定学科を卒業し、3年以上の実務経験があること

- 高校にて指定学科を卒業し、5年以上の実務経験があること

- 機械器具設置工事業に関する10年以上の実務経験があること

特定建設業は、一般建設業の専任技術者となり得る上記要件に下記要件がプラスされます。

| 許可を受けようとする建設業に 係る建設工事に関して、発注者から直接請け負 い、その請負代金の額が4500万円以上であるものについて2年以上の指導監督的な 実務の経験を有する者 |

資格要件の詳細に関しては国土交通省のホームページより確認できます。

不正、不誠実な行為をしない誠実性

請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれがないことが誠実性の要件です。

契約の締結や履行に際して不正または不誠実な行為をすることが明らかである場合には建設業を営むことができないため、許可申請をすることができません。

法人の役員や事業主本人、支店長、株主等において不正、不誠実な行為に該当しないことが要件となります。

一定の自己資本や資金調達能力を証明する財産要件

一般建設業は下記のいずれかに該当することが求められます。

- 自己資本が500万円以上であること

- 500万円以上の資金調達能力を有すること

- 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること

特定建設業は、下記のすべてに該当する必要があります。

- 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと

- 流動比率が75%以上であること

- 資本金の額が2000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4000万円以上であること

欠格要件に該当しないこと

欠格要件は下記のとおりです。

- 許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合。

- 法人にあっては、当該法人、当該法人の役員等、法定代理人、支店又は営業所の代表者、個人にあってはその本人又は支配人等が、建設業法8条に掲げる要件に該当する場合。

建設業法8条に掲げる欠格要件の一例をご紹介します。

- 破産者で復権を得ないもの

- 一定の違反事項により建設業の許可を取り消され、取り消されてから5年を経過しない者

- 建設業法に違反し、営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

- 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることができなくなった日から5年を経過しない者

- 精神の障害により建設業を適正に営むための必要な認知、判断及び意思疎通ができない者

- 暴力団員等がその事業活動を支配する者等

専任技術者になれる資格は2つのみ

機械器具設置工事業の専任技術者になれる資格については、先述した以下の2つのみですが少し注意が必要です。

- 技術士法 機械・総合技術監理(機械)

- 技術士法 機械「流体工学」または「熱工学」・総合技術監理(機械「流体工学」または「熱工学」)

他の業種では、施工管理技士の資格や技能検定等がありますが、機械器具設置工事業に関しては、実務経験以外では技術士試験にパスした人だけが専任技術者になることができます。

実務経験者でも証明ができれば専任技術者になれますが、機械器具設置工事に該当するかの判断が必要なため証明が難しいことがあります。

例えば、建設業許可を取得していない会社等での実務経験を証明する場合、証明資料として通常は工事請負契約書や注文書等を必要年数分用意します。

さらに機械器具設置工事業に関しては、工事が機械器具設置工事に該当するかを確認するために工事の図面や工程表等を追加で求められます。

ここで機械器具設置工事ではなく、他の専門工事に該当すると判断されれば、機械器具設置工事の実務経験として認めてもらえません。

実務経験として証明することができないということになりますので注意が必要となります。

機械器具設置工事業の許可要件を満たすのが難しい理由

機械器具設置工事業の許可要件を満たすのが難しい理由として、専任技術者の要件が挙げられます。

しかし、近年の法改正により要件が緩和され、現在は比較的要件を満たしやすくなっています。詳しく見ていきましょう。

専任技術者の要件が厳しい

機械器具設置工事については、かつては専任技術者になれる人材がいないことが多い業種として有名でした。

それは該当する資格が少なかったことによります。

しかし法改正により、専任技術者の要件が緩和され、従来よりは専任技術者を選ぶことが容易になりました。

資格

機械器具設置工事の許可を取得するには、その専任技術者として定めるものが以下の資格を有していないとなりません。

- 機械・総合技術管理技術士

- 機械「流体工学」または「熱工学」・総合技術管理(機械「流体工学」または「熱工学」)

以前は、上記の資格のみ専任技術者となることが認められていました。

しかし、令和5年7月に法改正が行われ、追加で次の資格も認められるようになりました。

- 建築施工管理技士、技師補(一級、二級)

- 電気工事施工管理技士、技師補(一級、二級)

- 管工事施工管理技士、技師補(一級、二級)

- 電気通信工事施工管理技士、技師補(一級、二級)

さらに、令和5年11月には登録基幹技能者も追加され、機械器具設置工事の専任技術者となれる資格が増えました。

登録基幹技能者となるためには実務経験10年が必要です。

計装工事とは、プラントや工場で計測や制御を行うための設備を設置する作業をいいます。

電気・管・機械器具設置・電気通信に関わる専門的な知識と技能が求められる工事です。

この計装工事の実務経験があり、かつ計装基幹技能者であれば、機械器具設置工事の専任技術者となることができるようになったのです。

実務経験

下記の実務経験があれば、機械器具設置工事の専任技術者となることが可能です。

- 法第7条第2号 イ該当(指定学科卒業+実務経験)

- 法第7条第2号 ロ該当(実務経験10年)

この指定学科とは、建築学・機械工学・電気工学に関する学科となります。

卒業した学科がこれらに該当するかどうかは、事前に許可行政庁に確認を取ることをお勧めします。

該当する場合は、証明書類として卒業証明書(原本が必要な場合もあり)が必要となります。

卒業証書ではありませんので注意してください。

高等学校や専門学校を卒業したのであれば、実務経験は5年以上必要です。

大学や高等専門学校であれば、実務経験3年以上です。

実務経験は、機械器具設置工事業の許可を有している業者での経験であればまず認められます。

しかし許可業者ではない場合、経験内容が機械器具設置工事として認められるには難しいと言われています。

通常であれば請負契約書などのみで業種の判断がされますが、機械器具設置工事に関してはその他にも確認書類を求められることがあります。

これらを必要年数分揃えなくてはなりません。

判断は行政庁による

同じ書類をそろえたとしても、それが機械器具設置工事に該当するかどうかは行政庁判断です。

機械器具設置工事業者が許可権者を換える申請である「許可換え」を行った際に、今まで行ってきた工事が機械器具設置であると認められなかったケースもあります。

実務経験の証明は、過去に行った工事に関する書類のみでしか行われません。

いくら口頭で説明をしても、求められる書類を用意することができなければ認められません。

機械器具設置工事の許可をとる際にはこういった事案もあることにも留意してください。

機械器具設置工事業の建設業許可を取得するための準備

要件を満たせなければ、建設業の許可を取得することはできません。

年数が足りなければ、要件を満たすようになるまで待たなければなりません。また、技術者がいなければ、資格をとらせたり有資格者を新たに雇い入れるなどの必要があります。

許可が必要になってからいろいろと動くのは遅いかもしれません。

事前に確認しておけば、この後の許可申請をスムーズに運ぶことができます。

機械器具設置工事の許可取得のためにできる準備

建設業許可の要件を満たすように、前もってできることはしておきましょう。

準備には時間もかかります。

また要件を満たすことが難しい場合は、専門の行政書士に相談をしておくと安心です。

何か方法を知っているかもしれません。

書類の作成と保管

常勤役員等(経管)や専任技術者の証明には、必要年数分の書類をそろえなくてはなりません。

実務経験10年においては、その取得したい業種に関する工事の請負契約書や注文書が10年分必要になります。

機械器具設置工事については、その工事が「そのほかの専門工事に該当しない、複合的に機能する機械の組み立てをし設置をする工事」であることを示さなくてはなりません。

そのために、注文書だけではなく、組み立てる機械のカタログや、機材の運搬方法がかかれた工程表、設置する場所を示した図面などが必要になることもあります。

施工体系図を求められる場合もあります。

日ごろから工事書類を適正に作成し保存しておくようにしましょう。

専任技術者の確保

許可が必要になった時、営業所に常勤の有資格者がいればよいのですが、不在であれば技術者を確保する必要があります。

機械器具設置工事の専任技術者となれる資格はいくつかありますが、その要件を確認しておきましょう。

たとえば、新入社員として雇い入れる際に指定学科卒業である人を選んでおくこともよい方法です。

このような場合は、自社で持っている許可業種であれば3年または5年後には専任技術者となることができます。

また、人材バンク等にも技術者の登録があります。

特に機械器具設置工事の監理技術者資格者証をもった人がいることもあります。

特定建設業が必要な場合には大事な人材ですので、前もって探しておくのもよいでしょう。

機械器具設置工事は特殊

通常は、その業種に当てはまる書類を集めその業種を行ってきたこと証明します。

しかし、機械器具設置工事については違います。

機械器具設置工事のために集めた書類は、機械器具設置工事を行ってきたことの証明となるとは限りません。

ほかのどの業種にもあてはまらない機械の組み立て及び設置の工事であると判断されたときに、機械器具設置工事として認められるのです。

これが機械器具設置工事の取得が難しいと言われる理由の一つともなっています。